Menu

Rechercher

Accueil > Cosmologie et Energie Noire > Supernovae > index

Supernovae

La meilleure mesure en date du paramètre d’état w de l’énergie noire a été publiée conjointement en 2014 par les collaborations SNLS et SDSS-II. Aujourd’hui, le diagramme de Hubble contient près de 1000 supernovae de bonne qualité dans la gamme de redshift 0.05 < z < 1. D’ici 2020, les relevés au sol existants auront multiplié la statistique actuelle par un facteur 5 environ, dans le même domaine de redshift. Une alternative attrayante consiste à étendre la gamme de redshift et ainsi mesurer avec précision la période de transition entre un Univers dominé par la matière et un Univers dominé par l’énergie noire. Le but est d’adjoindre au diagramme de Hubble actuel un lot de quelques centaines de SNe-Ia dans la gamme 0.8 < z < 1.5, et bénéficiant d’une qualité de mesure comparable à ce qui a été obtenu par SNLS.

L’imageur HyperSuprimeCam (HSC), récemment monté au foyer primaire du télescope Subaru de 8.2 m dispose d’un pouvoir de collection dans le rouge environ dix fois supérieur à celui de MegaCam (utilisé par SNLS), pour un champ près de deux fois plus important. Il constitue l’un des rares instruments à même de réaliser un relevé SN profond sur le même modèle que SNLS, d’ici 2020, et sans compétition jusqu’au démarrage de LSST. Seul HSC peut mesurer des distances de grande qualité jusqu’à z 1.1. Au-delà, l’essentiel de la luminosité des SNe-Ia n’est détectable que dans l’infrarouge, et il faut adjoindre aux mesures HSC des observations dans cette gamme de longueurs d’onde.

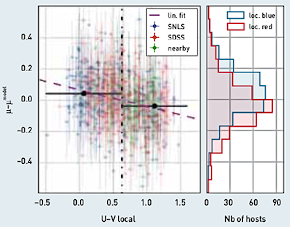

- Résidus de luminosité absolue standardisée des SNe-Ia, représentés selon la couleur (U-V) de la galaxie hôte à proximité de la position des SNe-Ia (dans un rayon de 3kpc). Les sites galactiques localement bleus sont associés à des régions actives de formation d’étoiles, ceux localement rouges à des régions passives.

Actuellement, l’imageur WFC3 monté sur le Hubble Space Telescope (HST) est le seul instrument à même de mesurer les flux de SNe à ces redshifts. L’équipe du LPNHE a proposé, en collaboration avec D. Rubin (STScI) et S. Perlmutter (UC/ Berkeley, LBNL), une stratégie combinée Subaru/HST, permettant de complémenter le suivi Subaru de 40 SNe à z > 1.2 avec seulement une centaine d’orbites HST. Ce travail a fait l’objet d’une demande HST qui a été acceptée courant 2016. La collaboration comprend donc désormais des groupes français (LPNHE), japonais (Kavli/IPMU, NAOJ) et américains (STScI, Berkeley), et a le potentiel de construire un diagramme de Hubble s’étendant jusqu’à z 1.5. Les prévisions établies par le groupe du LPNHE, incluant les principales systématiques, montrent qu’un tel projet dépassera significativement les relevés SN aujourd’hui engagés. Avec ces données, la précision sur w (2.5 %) et la sensibilité à d’éventuelles variations de w en fonction du redshift, prédite par certains modèles d’énergie noire, seront grandement améliorée.

Une première campagne d’observation combinée a eu lieu de novembre 2016 à mai 2017. Elle a permis de démontrer la capacité du télescope à garantir une cadence constante en dépit de conditions météorologiques défavorables, et la capacité de la collaboration à détecter des supernovae distantes et à déclencher un suivi par le HST des objets les plus lointains. Plus d’une centaine de supernovae distantes ont été détectées, et 25 événements à z > 1.1 ont bénéficié d’un suivi HST.

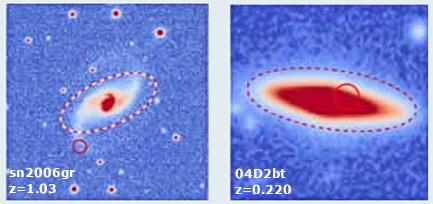

- Galaxies hôtes des supernovae de type Ia SN2006gr (SDSS) et 04D2bt (SNLS) obtenues dans la bande optique g et situées respectivement à un redshift de 0.034 et 0.22.

La réussite du projet dépend de quatre éléments critiques : (1) un pipeline de détection robuste (2) une identification en temps réel des SNe-Ia les plus distantes à envoyer au HST parmi les objets transitoires détectés (3) une caractérisation de la contamination de l’échantillon par des SN de types différents (4) enfin, une photométrie de précision et une calibration photométrique améliorée.

Le groupe contribue à chacun de ces éléments. Il est impliqué dans la classification des candidats SNe-Ia via du temps de spectroscopie obtenu sur le télescope VLT. L’activité principale du groupe est l’assemblage d’un pipeline de traitement des données Subaru/HSC, qui préfigure celui pour les données LSST. Ce travail a des synergies importantes avec plusieurs activité du groupe : la caractérisation des senseurs, et le développement d’un pipeline de mesure des corrélations du cisaillement gravitationnel. Pour la photométrie des supernovae, nous mettons à niveau et adaptons aux données HSC le pipeline développé pour SNLS, dont nous avions démontré qu’il réalisait une photométrie optimale statistiquement, avec des biais contrôlés au niveau du pour-mille. Concernant la calibration photométrique, notre objectif est ambitieux (0.1 %). Il nécessite la mise en place d’une chaîne de métrologie des flux spécifique au relevé, et surtout redondante, afin d’assurer un contrôle fin des erreurs systématiques. Notre chaîne de métrologie permettra de comparer d’une part les standards de flux du HST, et d’autre part la définition instrumentale du Watt optique maintenue par le National Institute for Standards and Technology (NIST) (projet StarDICE).

Enfin, le groupe travaille activement à la publication de la totalité des lots de données SNLS et SNfactory. Les séquences spectrales SNfactory sont uniques pour la compréhension de la sonde, et le groupe fait l’effort d’en documenter la réduction pour en permettre l’exploitation par la communauté. Concernant SNLS, plusieurs ingrédients de l’analyse de cosmologie du lot final de données sont en cours de publication. L’intégralité du lot spectroscopique des SNe-Ia observées au VLT est documentée (Balland et al., 2017). Une seconde étude (Roman et al., 2017) détaille les corrélations entre la luminosité des SNe-Ia et leur environnement galactique proche, et propose une manière particulièrement efficace et directe de quantifier cet effet dans l’analyse de cosmologie.

Une troisième étude est en préparation. Elle exploitera le diagramme de Hubble obtenu afin de mettre en évidence une éventuelle magnification gravitationnelle des supernovae, en s’appuyant sur la modélisation de la distribution de matière noire le long des lignes de visée des supernovae.

Retrouvez ce texte dans le rapport d’activité 2015-2017 du LPNHE.

Contact : Nicolas REGNAULT +33 1 44 27 41 83

Dans la même rubrique :